工程建設不僅投資數(shù)額大、參與主體多、施工周期長,而且消耗大量的資源能源,造成環(huán)境和生態(tài)影響。為破解能源資源短缺矛盾,突破建筑業(yè)管理粗放和勞動密集的發(fā)展瓶頸,2015年12月,中央城市工作會議確定了我國城市建設和發(fā)展的思路,提出要大力推動建造方式創(chuàng)新,以推廣裝配式建筑為重點,促進建筑業(yè)轉型升級。之后,隨著《中共中央國務院關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》(中發(fā)[2016]6號)和《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》(國辦發(fā)[2016]71號)等一系列政策的發(fā)布,我國裝配式建筑迎來了千載難逢的發(fā)展機會,建筑產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)紛紛入局。

為保護既有的市場,同時也為了搶得發(fā)展先機、抓住政策紅利,各大型建筑施工企業(yè)正在快速切入裝配式建筑這一領域,對市場份額的搶奪已日趨白熱化。目前,我國建筑建設正面臨著生態(tài)環(huán)境保護的矛盾,以及人工、建設等成本大幅上漲的壓力;與此同時,產(chǎn)業(yè)鏈的集成與整合則較為有限,越來越難以適應城市現(xiàn)代化建設新時期的發(fā)展要求。在此背景下,裝配式建筑逐漸興起,給傳統(tǒng)建筑行業(yè)帶來新方向,且有望重構建筑業(yè)生態(tài)。

一、裝配式建筑興起的背景

為了進一步加強低碳、綠色、環(huán)保理念,促進裝配式建筑發(fā)展,住建部和地方政府多次出臺政策,鼓勵和強制使用裝配式建筑。《上海市綠色建筑發(fā)展三年行動計劃(2014—2016)》[滬府辦發(fā)〔2014〕32號]規(guī)定:“新建裝配式建筑2014年不少于25%;2015年不少于50%;2016年,外環(huán)線以內(nèi)符合條件的新建民用建筑原則上全部采用裝配式建筑。”在政策期限內(nèi),對符合示范要求的裝配式建筑項目,由市級財政給予60元/平方米的資金補貼(單個項目最高補貼600萬元),同等條件下優(yōu)先獲獎。由此可見政府對裝配式建筑的重視、支持和推廣的力度。

目前,全國已有56個國家住宅產(chǎn)業(yè)化基地,11個住宅產(chǎn)業(yè)化試點城市,裝配式建筑的推廣正如火如荼。從具體數(shù)據(jù)來看,2016年,全國裝配式建筑行業(yè)面積達到11,000萬平方米,與2014年的1200萬平方米相比,實現(xiàn)大幅度跨越式發(fā)展。在政策大力推動下,裝配式建筑行業(yè)的市場規(guī)模也得以迅猛擴張。據(jù)統(tǒng)計,2016年,裝配式建筑市場規(guī)模約2100億元,相關配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模約1068億元,總產(chǎn)值達到3168億元左右。

但目前裝配式建筑的工程造價與傳統(tǒng)式建筑工程造價相比要高很多。傳統(tǒng)建筑的樓板厚度大約為100mm,而裝配式建筑的樓板為60mm疊合板加80mm現(xiàn)澆板,總體厚度達到了140mm,較傳統(tǒng)建筑板厚很多;外墻外掛板與剪力墻連接,使外墻厚度大幅增加,所用材料也就大幅增加:這些都導致了造價的增加。同時,由于外墻厚度的增加,導致用戶在同等建筑面積上,裝配式建筑的凈空面積比傳統(tǒng)式建筑的凈空面積小很多,從而導致了裝配式建筑的單位造價比傳統(tǒng)式建筑貴很多,也不容易被消費者所接受;裝配式建筑在我國尚處于新事物發(fā)展階段,造價管理部門編制定額還不能實時跟進,這就造成了生產(chǎn)廠家一家獨大的現(xiàn)象,造價由生產(chǎn)廠家說了算,對施工企業(yè)而言,裝配式建筑市場競爭任重而道遠。

二、裝配式建筑定義

裝配式建筑是指用預制的構件在工地裝配而成的建筑。這種建筑的優(yōu)點是:建造速度快、受氣候條件制約小、節(jié)約勞動力并可提高建筑質(zhì)量。“裝配式建筑”是相對于“現(xiàn)澆式建筑”發(fā)展而來的新型建筑模式。現(xiàn)澆式建筑的所有構件采用現(xiàn)場支模板,現(xiàn)場澆筑混凝土,現(xiàn)場養(yǎng)護。現(xiàn)澆式建筑整體性好,剛度大,抗震抗沖擊性好,防水性好,對不規(guī)則平面的適應性強。但是需要大量的模板,現(xiàn)場的作業(yè)量大,工期也較長。

裝配式建筑施工要求放線準確,標高測量精確:由于工廠化的生產(chǎn),使得預制構件的尺寸已經(jīng)固定,如果放線時尺寸偏小,則預制構件安裝不下去;如果放線時尺寸偏大,則又會造成構件拼縫偏大的現(xiàn)象。同時,對預留孔洞位置精度要求較高:裝配式建筑由于為混凝土結構,要求在預留預埋時,尺寸、位置盡量精確,否則要重新開槽、開洞,增加施工難度,甚至影響結構。

裝配式建筑是指使用預制的構件在工地裝配而成的建筑,其特點包括幾個方面:大量的建筑部品由車間生產(chǎn)加工完成;現(xiàn)場大量的裝配作業(yè);采用建筑、裝修一體化設計、施工;設計標準化、管理信息化;符合綠色建筑要求。

◆ 裝配式建筑的優(yōu)越性

第一,有效縮短整體工期。裝配式建筑的構件可以在工廠實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn),構件就相當于標準的產(chǎn)品,運到現(xiàn)場就可以直接進行安裝,甚至省去了砌筑和抹灰工序,可以說是既方便又快捷,在爭分奪秒搶工期的建筑領域,大大縮短了整體工期,具有無可比擬的優(yōu)越性。

第二,質(zhì)量保證。構件在工廠進行標準化生產(chǎn),質(zhì)量比在現(xiàn)場生產(chǎn)更有保證,生產(chǎn)過程可以得到有效的控制。

第三,用于周轉的材料投入量相對減少,降低了租賃費用。標準化的生產(chǎn)可以節(jié)省材料,減少浪費;由于其采用疊合板做樓板底模、外掛板作剪力墻的一側模板,因此節(jié)省了大量的模板。

第四,環(huán)保。由于采用工廠化生產(chǎn),使得施工現(xiàn)場的建筑垃圾大量減少,因而更環(huán)保。

第五,構件高標準的機械化程度,減少了現(xiàn)場人員的配備,在用工成本和安全生產(chǎn)方面都有幫助。新加坡政府對于建筑行業(yè)發(fā)展的要求就是通過技術來減少人力投入,并且也一直致力于降低人力成本。

第六,節(jié)能。由于外掛板為兩面混凝土中間夾50mm擠塑板,其保溫性能較傳統(tǒng)建筑的外墻外保溫或外墻內(nèi)保溫性能更好,同時,也解決了傳統(tǒng)建筑因做了外保溫而帶來的外墻面裝修脫落現(xiàn)象。

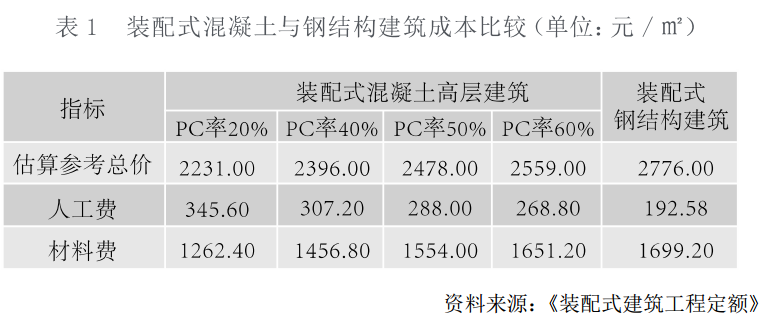

第七,成本更具優(yōu)勢。從成本角度來考慮,裝配式建筑對鋼材有一定的要求,與此相對應使用鋼材的成本也較高。表1是裝配式混凝土與鋼結構建筑的成本比較,可以看出PC率20%~60%的混凝土建筑單位造價均低于鋼結構,主因是混凝土結構建筑材料費更低;而木結構建筑則對木材的數(shù)量和質(zhì)量要求較高,大量使用木結構住宅對于生態(tài)環(huán)境可能也有一定的負面影響。因此,預制混凝土建筑在當前來說綜合成本較低,更受開發(fā)商和建筑商的青睞。

◆ 裝配式建筑的局限性

第一,在我國,目前的設計驗收等相關規(guī)范明顯滯后于施工技術的發(fā)展,裝配式建筑的應用領域還相當有限,并受限于建筑的總高度和層高。

第二,建筑物的預埋件等使用量較傳統(tǒng)技術有很大的增加。

第三,構件的機械化生產(chǎn)由于設備的限制,對尺寸要求較高,具有局限性。

第四,構件生產(chǎn)的工廠距離施工現(xiàn)場如果太遠,將會增加運輸成本。

第五,盡管是工廠化生產(chǎn),但預制構件也可能有一定的尺寸偏差,同時由于現(xiàn)場施工時的人為誤差,拼裝時可能會產(chǎn)生縫隙過大或不均勻的現(xiàn)象。

第六,外掛板無止水橡膠帶。裝配式建筑外掛板的設計,平樓板面帶有止水橡膠帶,但高出樓板面200mm的外掛板就沒有止水橡膠帶了。如果沒有止水橡膠帶,盡管在外縫處已使用耐候膠進行處理,但仍存在滲漏的可能,建議所有外掛板都要有止水橡膠帶。

三、西方國家裝配式建筑的發(fā)展

西方發(fā)達國家的裝配式住宅已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段。日本、美國、法國、德國、瑞典、丹麥是最具典型的國家。

發(fā)達國家和地區(qū)裝配式住宅發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段:第一階段是工業(yè)化形成的初期階段,重點建立工業(yè)化生產(chǎn)(建造)體系;第二階段是工業(yè)化的發(fā)展期,逐步提高產(chǎn)品(住宅)的質(zhì)量和性價比;第三階段是工業(yè)化發(fā)展的成熟期,進一步降低住宅的物耗和環(huán)境負荷,發(fā)展資源循環(huán)型住宅。發(fā)達國家的實踐證明,利用工業(yè)化的生產(chǎn)手段是實現(xiàn)住宅建設低能耗、低污染,達到資源節(jié)約、提高品質(zhì)和效率的根本途徑。

日本1968年提出裝配式住宅的概念,1990年推出了采用部件化、工業(yè)化生產(chǎn)方式,通過立法來保證混凝土構件的質(zhì)量,針對裝配式住宅制定了一系列方針政策和標準,解決了標準化、大批量生產(chǎn)和多樣化需求這三者之間的矛盾。日本經(jīng)歷了從標準化、多樣化、工業(yè)化到集約化、信息化的不斷演變和完善過程。在此期間建造的預制混凝土結構經(jīng)受了1995年阪神7.3級大地震的考驗。

美國的裝配式住宅起源于20世紀30年代,1976年美國國會通過了《國家工業(yè)化住宅建造及安全法案》,同年開始出臺一系列嚴格的行業(yè)規(guī)范標準。除了注重質(zhì)量,更注重提升美觀、舒適性及個性化。現(xiàn)在每16個人中就有1個人居住的是裝配式住宅,并成為非政府補貼的經(jīng)濟適用房的主要形式。

法國預制混凝土結構的使用已經(jīng)歷了130余年的發(fā)展歷程,構造體系以預應力混凝土裝配式框架結構體系為主(裝配率達到80%),鋼、木結構體系為輔。焊接、螺栓連接等干法作業(yè)流行,結構構件與設備、裝修工程分開,減少預埋,生產(chǎn)和施工質(zhì)量高,

德國主要采用疊合板混凝土剪力墻結構體系,剪力墻板、梁、柱、樓板、內(nèi)隔墻板、外掛板、陽臺板、空調(diào)板等構件采用預制與現(xiàn)澆混凝土相結合的建造方式,并注重保溫節(jié)能特性,目前已發(fā)展成系列化、標準化的高質(zhì)量、節(jié)能的裝配式住宅生產(chǎn)體系。

據(jù)統(tǒng)計,裝配式建筑在國際較有影響力的建筑中,已經(jīng)廣為應用,悉尼歌劇院、紐約大都會人壽大廈、阿聯(lián)酋阿布達比劇院、沙特阿拉伯吉達港防波堤燈塔、墨爾本南十字火車站辦公樓、新加坡達士嶺組屋、克羅地亞克爾克體育館、荷蘭海牙市政廳辦公大樓等建筑均是采用裝配式建筑的裝配手法。